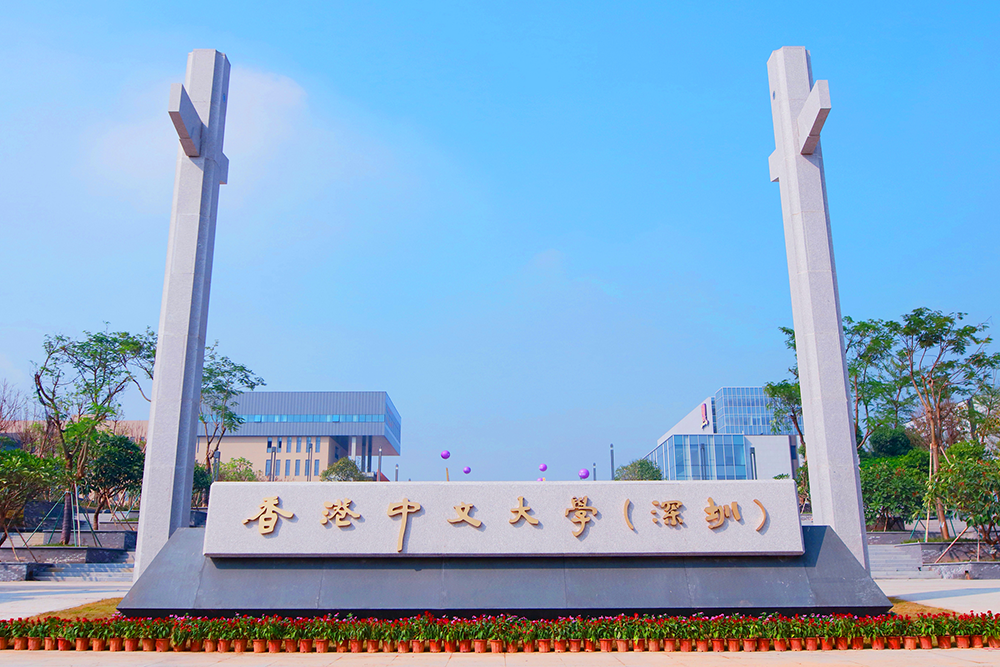

香港中文大学(深圳)全景解码:从办学特色到育人实力的深度解读

一、办学定位与核心特色

在粤港澳大湾区的创新沃土上,一所融合中西教育智慧的高等学府正蓬勃发展——香港中文大学(深圳)。作为教育部依据中外合作办学条例批准设立的大学,其自2014年成立以来便以"立足中国、面向世界的研究型大学"为目标,将培养"具有国际视野、中华传统与社会担当的创新型高层次人才"作为核心使命。

这所高校的独特基因体现在多个维度:国际化的校园氛围中,中英双语教学贯穿日常;传承自香港中文大学的书院制传统,让师生互动更紧密;通识教育与专业培养的有机融合,打破学科壁垒;而"以学生为本"的育人理念,则渗透在课程设计、学术指导到生活关怀的每个环节。这些特色共同构建起区别于传统高校的教育生态。

二、学科体系与学院发展现状

经过十年建设,学校已形成覆盖多领域的完善学科体系。目前设有经管学院、理工学院、人文社科学院、数据科学学院、医学院、音乐学院、公共政策学院七大本科教学学院及一个研究生院,10000余名来自全球的优秀学子在此求学。

以经管学院为例,其国际商务专业聚焦培养跨文化沟通与全球运营能力,课程涵盖运营管理、财务管理、战略管理等核心模块;理工学院则依托前沿科研平台,在人工智能、先进材料等领域形成特色;数据科学学院紧跟数字经济趋势,构建起大数据分析、机器学习等交叉课程体系。各学院既保持学科独立性,又通过跨学院项目促进知识融合。

三、国际交流与视野拓展实践

培养具有全球竞争力的人才,离不开国际化的教育资源支撑。目前学校已与全球30个国家和地区的150余所境外高校建立实质性合作,开展超过250个国际交流项目。从短期交换到双学位联合培养,从国际学术会议到海外实习,学生拥有多样化的跨文化体验途径。

数据显示,在校学生中超过60%曾参与境外学分学习项目,这一比例在国内高校中位居前列。合作院校名单中,牛津大学、剑桥大学、耶鲁大学、新加坡国立大学等世界学府赫然在列,为学生提供与国际学术前沿接轨的宝贵机会。

四、师资力量与学术实力支撑

师资是高校的核心竞争力。香港中文大学(深圳)坚持全球招聘策略,已组建起一支具有国际水准的教师队伍。截至目前,学校引进650余名国际知名学者,其中包括5位诺贝尔奖得主、超40位各国院士,以及IEEE、SIAM、ACM等国际专业协会会士超40名。值得关注的是,所有引进教师均具备国际大学执教或研究经历,他们不仅拥有深厚的学术背景,更兼具创新精神与教育热忱。

这样的师资结构直接推动了学术声誉的提升。在2023年QS世界大学排名中,学校位列第38位,超越多所国内高校。而2名图灵奖得主、1名菲尔兹奖得主的加入,更彰显了在基础研究领域的强劲实力。

五、研究方向与战略发展布局

服务国家战略需求,对接湾区产业发展,是学校科研布局的核心导向。当前重点研究领域涵盖人工智能与机器人、大数据与数据科学、类脑研究、生物医药、先进材料、智能电网等新兴及未来产业方向。

以人工智能为例,学校联合企业建立的机器人实验室,已在智能感知、自主决策等领域取得多项突破;生物医药方向的研究团队,则聚焦肿瘤精准治疗、基因编辑技术,部分成果已进入临床试验阶段。这些研究不仅推动学术进步,更通过产学研合作直接服务于地方产业升级。

六、文化传承与育人理念升华

在神仙湖畔的校园里,"博文约礼"的校训镌刻在每个角落。这一源自《论语》的教育理念,既强调知识的广博积累(博文),又注重礼仪的规范践行(约礼),体现了德智并重的育人追求。

校徽设计延续香港中文大学传统,以象征高贵与忠诚的"凤"为核心图案,紫(热诚忠耿)金(坚毅果敢)双色诠释办学品格。而书院制的实施,则将这种文化传承落到实处——通过多个书院的生活社区建设,学生在学术之外获得个性化指导,师生关系从课堂延伸到生活,真正实现"全人教育"。

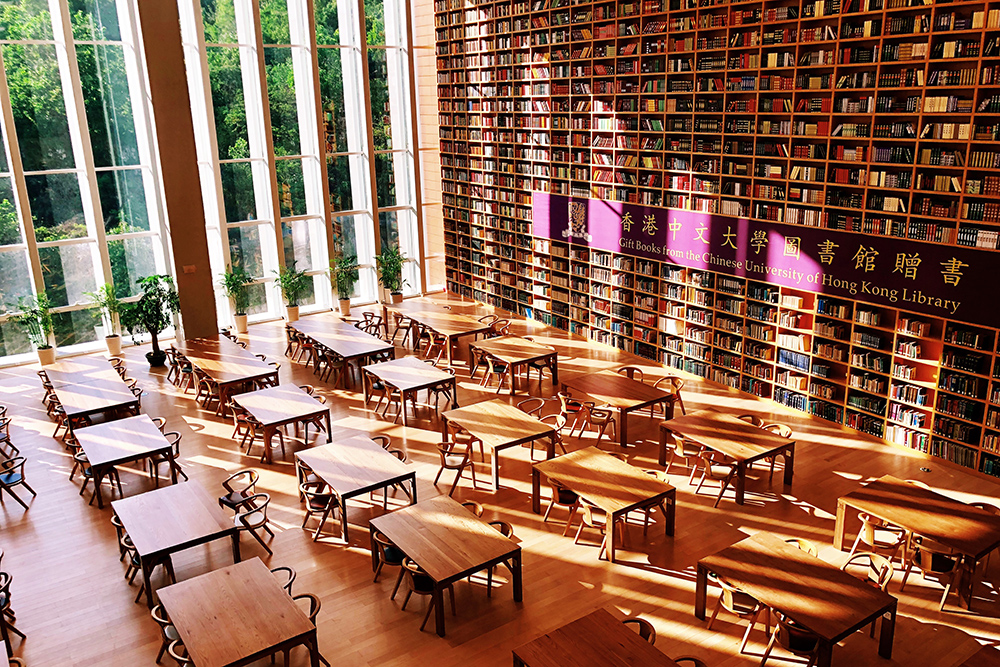

七、校园环境与生活设施配套

现代化的教学与生活设施,为学生成长提供坚实保障。校园内,藏书丰富的图书馆、设施先进的音乐厅、标准规格的游泳池与运动场等一应俱全。值得一提的是,学校特别注重学生活动空间的设计,从开放式的学术交流区到温馨的书院活动室,处处体现"以学生为本"的理念。

无论是清晨在梧桐树下晨读,还是傍晚在神仙湖畔散步,这样的环境不仅满足学习需求,更滋养着学生的精神世界。正如学校所言:"我们不仅培养专业人才,更致力于塑造有温度、有情怀的社会栋梁。"

八、使命愿景与未来发展方向

面向未来,香港中文大学(深圳)的使命始终清晰:通过优质教学、前沿研究与社会服务,推动人类知识的创造、传承与应用,助力粤港澳大湾区、全中国乃至世界的发展。

学校的愿景更为宏大——成为区域、全国及国际公认的研究型大学,在双语教育、学术成果与社会贡献等方面达到卓越水准。可以预见,随着湾区发展战略的深入推进,这所高校将在国际高等教育舞台上绽放更耀眼的光芒。